Сила любви Евгения Евтушенко к Украине в стихах

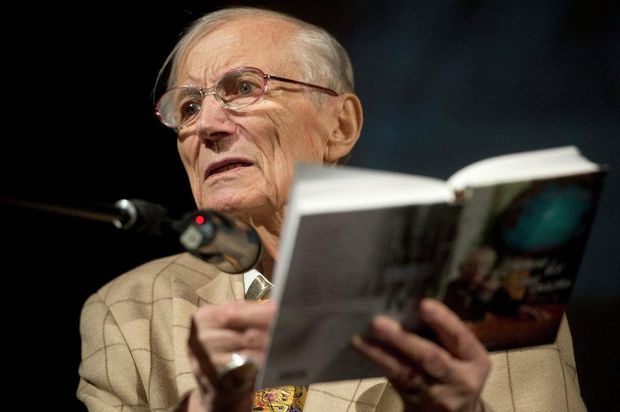

1 апреля в США умер известный советский поэт Евгений Евтушенко.

Сайт "24" собрал для вас подборку самых известных стихотворений поэта.

"Я очень люблю Украину, это земля моих предков. Я не спал всю ночь после того, как увидел пылающий Майдан. С той и с другой стороны в центре Киева калечили и убивали людей. Я написал стих", – говорил Евтушенко.

Государство, будь человеком!

Ненька предков моих – Украина,

во Днепре окрестившая Русь,

неужели ты будешь руина?

Я боюсь за тебя и молюсь.

Невидимками на Майдане

Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

Здесь прижались к народу мы втайне

как давно и навеки к своим.

И трагическая эпопея,

словно призрак гражданской войны

эта киевская Помпея,

где все стали друг другу "воны".

Здесь идут, как на стенку стенка,

брат на брата, а сын на отца.

Вы, Шевченко и Лина Костенко,

помирите их всех до конца!

Что за ненависть, что за ярость

и с одной, и с другой стороны!

Разве мало вам Бабьего Яра,

и вам надо друг с другом войны?

Ты еще расцветешь, Украина,

расцелуешь земли своей ком.

Как родных, ты обнимешь раввина

с православным священником.

Государство, будь человеком!

Примири всех других, а не мсти.

Над амбициями, над веком,

встань, и всем, вместе с Юлей, прости.

Всем Европой нам стать удастся.

Это на небесах решено.

Но задумайся, государство –

а ты разве ни в чем не грешно?

Мой гость – Чернобыль

В дверь позвонили. Я в дверной глазок

взглянул и обмер – под ушанкой лисьей

не то что вовсе не было лица,

как в книге о маньяке-невидимке,

а было кем-то соткано оно

из черного клубящегося дыма

и шевелилось, становясь легко

совсем другими лицами, но только

глаза на этом дыме не менялись,

как в шарики сгущенный тот же дым.

Я притворился, будто нет меня,

закрыл глазок, дыша совсем неслышно,

и отошел на цыпочках от двери.

Но в скважину замочную, змеясь,

стал дым вползать и сделался фигурой

в пальто, надетом на пузатый дым,

и в черной шляпе над лицом из дыма

и с пальцами из дыма, но однако

с кольцом неоспоримо обручальным,

что подтверждало – этот дым женат.

Пробормотал я, кашляя: "Вы кто?"

Пришлец приподнял шляпу: "Я – Чернобыль".

"Позвольте, но ведь вы не человек.

Вы – атомный распад, вы - катастрофа", –

невольно ежась, я пробормотал.

Сказал Чернобыль с чувством превосходства:

"Все катастрофы спрятаны внутри

нас всех. Символизируют их люди,

и прозвище Пуанкаре-Война

еще во время первой мировой

недаром дали толстяку-французу.

Кто, скажем, Холокост? Конечно Гитлер...

А Сталин кто? Архипелаг ГУЛАГ..."

"А кто же вы, Чернобыль? Чье лицо

подходит к вам?" "Да нет, не Горбачева,

хотя при нем произошел тот взрыв,

и в умолчанье был он виноват...

Мое лицо – не лица, а безликость.

Припомните, как было все тогда,

как власть лгала трусливо киевлянам,

скрывая катастрофу, как секрет,

а заодно глотая катастрофу,

и шли, как дети с красными флажками,

сограждане, отравленные мной.

И вновь у вас Чернобыль был недавно,

когда на дне подлодка задыхалась,

и путалось начальство в объясненьях,

и реквиемом пошлым стала ложь.

Кто я, Чернобыль? Страх животный правды.

Пока бессмертен он, бессмертен я".

"Но вас же закрывают! – я воскликнул. –

Неужто не поможет саркофаг?"

"Он разве сделал Сталина слабее? –

Чернобыль усмехнулся надо мной. –

Не догадались – почему я к вам

ввалился в щели нежеланным гостем?

Вы – слышал – что-то вякнули про гимн

по сталинскому старому рецепту.

Напрасно вы, голубчик, заявили

о полном ностальгии милом гимне,

что вы при нем не будете вставать...

Представьте, все встают, а вы сидите...

Вам сразу крикнут "Антипатриот!"

Всем вам, так устаревшим демократам,

советует вставать советский атом..."

И то ли человек, а то ли зверь,

исчез мой гость нежданный полуночный,

и долго я, уставившись на дверь,

ждал дыма черного из скважины замочной...

Молитва перед поэмой

Поэт в России – больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.

Поэт в ней – образ века своего

и будущего призрачный прообраз.

Поэт подводит, не впадая в робость,

итог всему, что было до него.

Сумею ли? Культуры не хватает...

Нахватанность пророчеств не сулит...

Но дух России надо мной витает

и дерзновенно пробовать велит.

И, на колени тихо становясь,

готовый и для смерти, и победы,

прошу смиренно помощи у вас,

великие российские поэты...

Дай, Пушкин, мне свою певучесть,

свою раскованную речь,

свою пленительную участь –

как бы шаля, глаголом жечь.

Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,

своей презрительности яд

и келью замкнутой души,

где дышит, скрытая в тиши,

недоброты твоей сестра –

лампада тайного добра.

Дай, Некрасов, уняв мою резвость,

боль иссеченной музы твоей –

у парадных подъездов и рельсов

и в просторах лесов и полей.

Дай твоей неизящности силу.

Дай мне подвиг мучительный твой,

чтоб идти, волоча всю Россию,

как бурлаки идут бечевой.

О, дай мне, Блок, туманность вещую

и два кренящихся крыла,

чтобы, тая загадку вечную,

сквозь тело музыка текла.

Дай, Пастернак, смещенье дней,

смущенье веток,

сращенье запахов, теней

с мученьем века,

чтоб слово, садом бормоча,

цвело и зрело,

чтобы вовек твоя свеча

во мне горела.

Есенин, дай на счастье нежность мне

к березкам и лугам, к зверью и людям

и ко всему другому на земле,

что мы с тобой так беззащитно любим.

Дай, Маяковский, мне

глыбастость, буйство, бас,

непримиримость грозную к подонкам,

чтоб смог и я,

сквозь время прорубясь,

сказать о нем

товарищам-потомкам...

Любовь по-португальски

Ночь, как раны, огни зализала.

Смотрят звезды глазками тюрьмы,

ну а мы под мостом Салазара –

в его черной-пречерной тени.

Оказал нам диктатор услугу,

и, ему под мостом не видны,

эмигрируем в губы друг к другу

мы из этой несчастной страны.

Под мостом из бетона и страха,

под мостом этой власти тупой

наши губы – прекрасные страны,

где мы оба свободны с тобой.

Я ворую свободу, ворую,

и в святой уворованный миг

счастлив я, что хотя б в поцелуе

бесцензурен мой грешный язык.

Даже в мире, где правят фашисты,

где права у людей так малы,

остаются ресницы пушисты,

а под ними иные миры.

Но, одетая в тоненький плащик,

мне дарящая с пальца кольцо,

португалочка, что же ты плачешь?

Я не плачу. Я выплакал все.

Дай мне губы. Прижмись и не думай.

Мы с тобою, сестренка, слабы

под мостом, как под бровью угрюмой

две невидимых миру слезы...

***

Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то

и тоже понимает это,

и наш раздор необъясним,

и оба мучимся мы с ним.

Со мною вот что происходит:

совсем не та ко мне приходит,

мне руки на плечи кладет

и у другой меня крадет.

А той –

скажите, бога ради,

кому на плечи руки класть?

Та,

у которой я украден,

в отместку тоже станет красть.

Не сразу этим же ответит,

а будет жить с собой в борьбе

и неосознанно наметит

кого-то дальнего себе.

О, сколько нервных

и недужных,

ненужных связей,

дружб ненужных!

Куда от этого я денусь?!

О, кто-нибудь,

приди,

нарушь

чужих людей соединенность

и разобщенность

близких душ!

Лучшим из поколения

Лучшие из поколения,

цвести вам – не увядать!

Вашего покорения

бедам – не увидать!

Разные будут случаи –

будьте сильны и дружны.

Вы ведь на то и лучшие –

выстоять вы должны.

Вам петь,

вам от солнца жмуриться,

но будут и беды

и боль...

Благословите на мужество!

Благословите на бой!

Возьмите меня в наступление –

не упрекнете ни в чем.

Лучшие из поколения,

возьмите меня трубачом!

Я буду трубить наступление,

ни нотой не изменю,

а если не хватит дыхания,

трубу на винтовку сменю.

Пускай, если даже погибну,

не сделав почти ничего,

строгие ваши губы

коснутся лба моего.

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

над ширью пашен и полей

и у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат,

что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны.

Не только за свою страну

солдаты гибли в ту войну,

а чтобы люди всей земли

спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш

ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.

Пусть вам ответят ваши сны,

хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,

но не хотим, чтобы опять

солдаты падали в бою

на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,

спросите у жены моей,

и вы тогда понять должны,

хотят ли русские войны.